|

지금은 생태공원이 된 서울 난지도는 1978년부터 1993년까지 세계에서 가장 큰 쓰레기 매립지로 사용되었다. 서울의 경제 성장과 인구의 도시 집중은 생활 쓰레기와 산업 쓰레기의 증가를 가져왔고, 대규모의 쓰레기는 난지도에 매립되었다. 이 과정에서 다양한 귀화 식물들이 이른바 '쓰레기산'으로 불리던 난지도에 유입되어 생태계를 이루면서, 2000년대 초반 주요 공영방송 뉴스에 수차례 보도될 정도로 이슈였다. 뉴스의 포인트는 전 지구화 시대에 외래종으로서의 귀화종이 한국 고유의 토착종의 성장을 방해하고 국내 생태계를 잠식했다는 공포감의 확산이었다. 이는 제국주의 폭력에 의한 식민지 역사를 거듭 상기시킨다. 원주민의 영토를 빼앗은 침략군처럼 한국 고유의 토착종을 밀어내는 귀화종의 수적 증가는 영토를 뺏기고 순종으로서의 순수성을 부정당할 수 있다는 엄청난 두려움과 공포를 확산시켰고, 귀화종과의 공존을 거부하는 결과로 수렴되는 양상이었다.

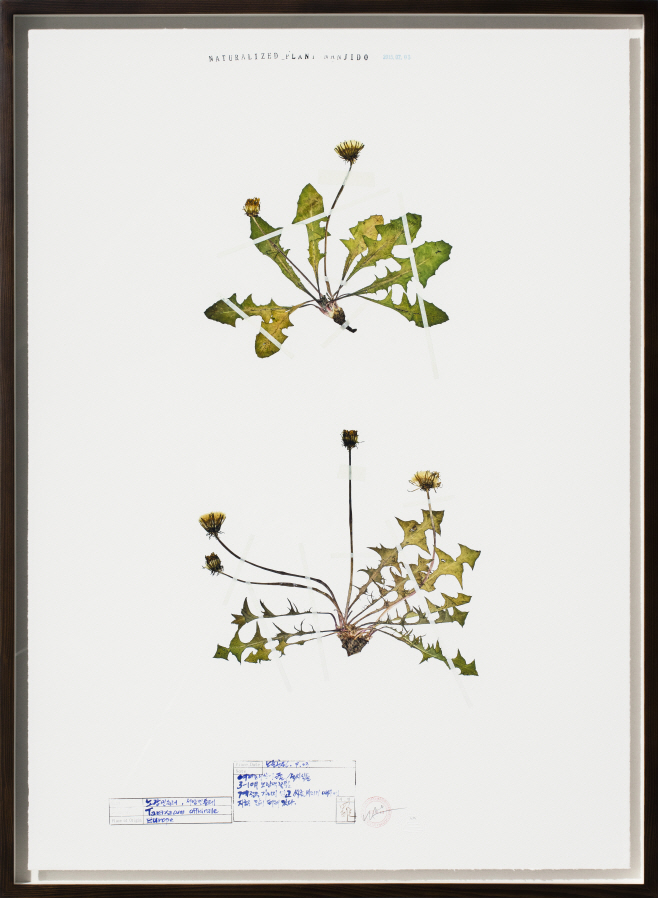

작가 나현은, 2012년부터 이 같은 '난지도'를 2차 세계대전 후 전쟁 폐기물을 쌓아 올려 만든 베를린의 '악마의 산'과 함께 주목해 왔다. 작가에게 이들 두 인공산은 근대 이후 가속화되어 온 순종과 혼혈, 단일민족과 잡종의 격투장으로 여겼던 것 같다. '난지도 15-17' 등 작가의 식물 드로잉 연작의 화면구성이 현대 식물학의 시조라는 칼 폰 린네(1707~1778)의 '식물분류체계' 형식에 기초하고 있는 것 역시 같은 맥락에서일 것이다. 18세기 분류학이 하나의 학문으로 자리 잡으면서 인간과 동물, 식물을 구별하고, 나아가 토착종과 외래종, 순수종과 귀화종을 분류하게 되었으니 말이다.

|

"Name[이름]: 노랑민들레, 서양민들레 /Botanical Name[학명]: Taraxacum officinale /Place ot Origin[원산지]: Europe" "Place, Date[장소, 날짜]: 노을 공원, 07,03 / Note[특이사항]: 여러해 살이풀, 속씨 식물 / 3-10월 노랑색 꽃핌/계절을 가리지 않고 씨를 뿌리기 때문에 / 지금은 많이 퍼져 있다."

2000년대 초반 귀화종에 대한 두려움과 공포의 팽배는 토착종이 생존할 수 없는 대지의 산성화라는 가설에서 출발한 것 같다. 대부분의 귀화종은 독성을 지닌 채 엄청난 번식력을 자랑하며 결국 땅을 산성화시키고 마침내 생태계 교란을 일으킨다는 가설을 진실로 받아들인 결과였다. 귀화종에 대한 두려움과 공포는 귀화종들의 성장과 생태계 내 긍정적인 역할을 확인하면서 사실상 거의 사라졌다. 토착종과 다른 존재라는 구별 짓기. 이 같은 분류, 구별, 구분 짓는다는 일은 어떤 것들을 배태하고 있는 것일까.

의심할 바 없는 주체와 배제의 대상으로서의 타자(他者)라는 선형적 위계의 선명한 가시화일까. 아니면 순종과 혼혈·잡종 간의 결정된 듯 보이는 위계의 전복 가능성일까. 갑과 을의 위치에 대한 분분한 이야기로 시끄러운 요즘이다. 나현의 드로잉 '난지도 15-17'을 보며, '구분하기', '구별짓기'라는 근대 분류학의 의도된 진실은 서로에 대한 존중과 환대, 찬미와 애도를 전제한 기획이었음을 기대하고 실천하길 바란다면 욕심일까.

/큐레이터·한빛교육문화재단 이사