|

유난히 더위가 일찍 시작한 올해 6월, 서울의 평균 기온이 117년 관측 사상 처음으로 30도를 넘었다. 일년 중 가장 덥다는 7~8월만큼이나 기온이 오른 것. 사실상 여름(하루 평균 기온 20도 이상 지속)이 5월 말에서 9월로 늘어나면서 폭염 시작도 점점 당겨지는 것이다.

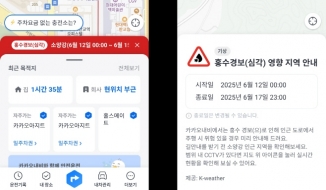

비가 내리는 양상도 바뀌었다. 장마 이후 비교적 뚜렷했던 강수 휴지기가 점점 사라지고, 언제든 폭우가 쏟아질 수 있는 환경으로 바뀐 것이다. 전문가들이 과거 기상이변으로 여겼던 극한 날씨들이 앞으로는 '새로운 표준'이 될 것이라고 경고하는 이유다.

지난 9일 밤부터 10일 새벽 사이 충청권과 전북, 경북을 중심으로 기록적인 비가 내렸다. 전북 군산에서는 1시간 강수량 기준으로 기상 관측 사상 최다강수량인 131.7㎜를 기록했다(지역 연 평균 강수량 1246㎜의 10%를 상회).

특히 군산 어청도엔 1시간 사이 146㎜를 기록했다. 기상청은 "200년에 한 번 나타날 수준의 강수 강도"라고 밝혔다.

다른 나라 사정도 오십보백보다. 지난주 이탈리아에 폭염이 지속되면서 남부 풀리아주 바리 인근 조비나초 해변을 비롯해 로마 외곽 등지에서 온열 질환으로 68~80세 노인 5명이 숨졌다. 이탈리아 보건부는 지난 주말 27개 대도시 가운데 11개 대도시에 폭염 경보를 발령했다.

보건부는 섭씨 37.8도가 넘는 폭염이 적어도 이달 말까지 계속될 것으로 전망했다. 전문가들은 기후 위기로 인해 폭염, 가뭄, 폭풍우, 홍수 등 극심한 기상 현상이 빈번하고 강렬해지고 있다고 지적했다. 이탈리아 중부와 남부 지역이 불볕더위에 시달리는 동안 북부의 많은 지역은 폭우와 폭풍우로 홍수와 산사태 피해가 잇따랐다.

지난 달 사우디아라비아 메카로 향하는 이슬람 성지순례(하지) 기간 51.8도를 찍는 극심한 무더위로 성지순례자 1300여 명이 숨졌다. 이보다 앞서 지난 5월 21일, 영국 런던 발 싱가포르 행 항공기가 난기류로 태국 방콕에 비상착륙 하면서 1명이 숨지고 70여 명이 다치는 일이 벌어졌다.

그런가하면 극과 극으로 다른 지역의 날씨에 미국이 몸살을 앓고 있다. 한쪽에선 섭씨 55도 폭염, 다른 한쪽은 허리케인이 덮쳐 인명피해까지 속출하고 있다. 덥기로 유명한 미국 서부 데스밸리 국립공원은 이달 초 섭씨 55도를 기록, 관측 사상 최고 기온을 경신했다.

같은 미국이지만 텍사스는 완전 다른 모습이다. 지난 8일, 허리케인(베릴) 경보가 발령된 휴스턴 인근에는 거센 비바람에 나무가 가정집을 덮쳐 2명이 숨졌고, 150만 가구의 전기 공급도 중단됐다. 대서양에서 역대 가장 이른 시기에 최고 등급으로 발달한 베릴이 카리브해를 휩쓸며 10명이 숨진 데 이어서다.

지난 5월 초순 브라질 남부 지역을 강타한 폭우로 사망·실종자가 220명을 넘어섰고, 15만5000명이 집을 빠져나와 대피하는 등 큰 피해를 입었다.

인도에서는 지난달 말부터 약 2주간 북동부를 중심으로 내린 폭우에 벌써 30개 지역에서 홍수가 발생한 상황이다. 현재까지 홍수로 인한 사망자 수는 50여 명, 피해 주민도 210만여 명에 이른다는 소식이다.

극단적 날씨는 한여름 휴가 풍속도마저 바꾸어놓았다. 이탈리아 시칠리아의 경우, 최근 극심한 가뭄으로 더는 관광객을 받을 수 없게 됐다.

현지 당국이 가뭄으로 인한 비상사태를 선언, 물 사용량이 제한되면서 숙박시설들은 화장실과 사워시설 등을 제대로 갖출 수 없게 된 것. 그리스에선 6월 한 달간 관광객 약 10명이 열사병 등으로 사망하거나 실종됐다. 결국 당국은 낮 시간 아테네의 유명 유적지 아크로폴리스 등의 방문을 제한했다.

실제 '기후재앙'의 현실을 맞닥뜨리고 나서 정신이 번쩍 들었다. 지난 4월 11일부터 20일까지 일정으로 아내와 지중해 시칠리아와 몰타를 여행하던 중 예기치 않은 '복병(伏兵)'을 만났다. 몰타에서 20일 아랍에미리트 두바이공항을 거쳐 인천공항으로 귀국하는 일정이었으나, 두바이공항 침수사태로 변수가 생긴 것.

당초 예약한 아랍에미리트(UAE)항공을 탈 수 없게 돼 다시 호텔로 돌아와 1박을 더 하고, 이튿날 에어몰타를 타고 영국 런던 게트윅공항에 도착, 버스로 1시간 20분을 이동해 히드로 국제공항에서 5시간을 대기하다 아시아나항공에 몸을 싣고 당초 일정보다 하루 늦게 귀국할 수 있었다.

이 바람에 숙박비와 항공료 등 1인당 45만원을 추가 부담해야 했다. 천재지변으로 인한 불가피한 상황이라 감내할 수밖에 없었다.

건조한 사막 기후인 중동 아랍에미리트에서 이례적으로 12시간 동안 1년 치 강우량인 100㎜의 폭우가 쏟아져 두바이 국제공항은 활주로가 물에 잠기며 한동안 운영이 중단되는 낭패를 본 것.

가속되는 지구온난화는 알래스카 빙원(氷原)의 녹는 속도가 1980년대보다 5배 가까이 빨라졌다는 영국과 미국 공동 연구팀의 최근 연구 결과가 웅변하고 있다. 지구촌 곳곳을 덮치고 있는 이상기후, 지구 온난화의 영향이란 게 전문가들의 공통된 진단이다.

유엔기후변화협약(UNFCCC)은 앞으로 2년이 지구를 구할 수 있는 마지막 기회라고 경고하고 있다. 지난해 지구 평균 온도는 산업화 이전보다 1.45도 상승했다. 국제사회가 지구 온난화에 대응하기 위해 한계선으로 설정한 1.5도에 바짝 다가선 것.

하지만, 지구 온난화를 일으키는 탄소와 메탄 등 온실가스의 배출량은 계속 늘고 있다. 지난해 대기 중 이산화탄소 평균 농도는 419.3ppm으로, 산업화 이전보다 50% 증가했다. 정부뿐만 아니라 일반 시민들도 당장 적극적인 기후 행동에 나서야하는 이유다.

"지금 움직이지 않으면 언제 움직일까?"(존 F. 케네디)

※본란의 칼럼은 본지 견해와 다를 수 있습니다.

류석호 칼럼니스트, 전 조선일보 영국특파원